文|北什么

前言

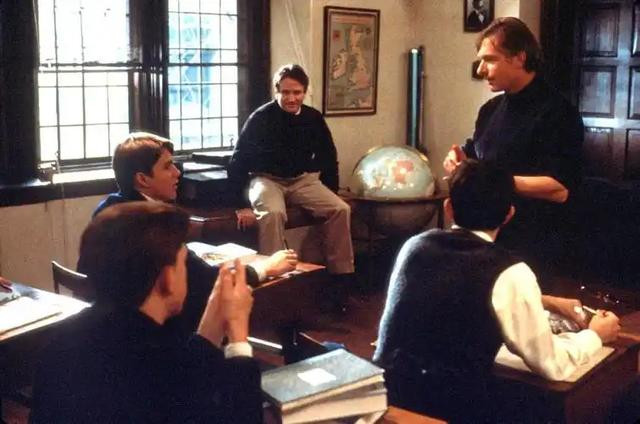

尼尔的死是《死亡诗社》里一声沉闷的枪响,这声枪响震碎了威尔顿学院的古典庄严,也把一个尖锐的问题砸在每个观众心上:谁是凶手?

是那个咆哮着“你要做医生”的专制父亲,是那所信奉“传统、荣誉、纪律”的僵化学校,还是那位点燃他心中火焰,教他“抓住当下”的基汀老师?这是一场没有凶器的谋杀,每个看似无辜的人,都可能递上了一把温柔的刀。

两种教育,两种选择

威尔顿学院与其说是一所学校,不如说是一家精密的工厂,它的校训——“传统、荣誉、纪律、卓越”,就是它的产品质量标准,在这里学生不是鲜活的个体,而是一批等待被塑造成社会精英的“原材料”。

工厂的目标明确而高效:灌输知识磨平棱角,将他们加工成能无缝嵌入社会机器的标准化零件,教科书上的诗歌,要用数学公式去分析优劣,人生的道路,早在出生时就已被规划完毕不容偏离。

而基汀老师的到来,像是一个闯入者,在轰鸣的工厂旁,支起了一个格格不入的手工坊。

他的课堂是“反工厂”的,他让学生撕掉用公式解读诗歌的引言,因为灵魂无法量化,他让男孩们站上课桌,用全新的视角俯瞰这个看似一成不变的世界,他不是在“制造”人才,而是在“唤醒”灵魂。

这两条流水线,一个通往社会承认的功名利禄,一个走向内心确认的自由热忱。它们从一开始就注定背道而驰,绝无可能交汇。

两种教育模式的对撞,最终撕裂的,是站在十字路口的学生。在这场灵魂的拉锯战中,卡梅隆和托德,走向了截然相反的两个方向。

卡梅隆是威尔顿工厂最完美的“优等品”,他聪明、务实,精准地计算着每一步的利弊,当“死亡诗社”的火苗烧得有点旺时,他第一个感到不安,当悲剧发生、压力降临时,他毫不犹豫地选择告密出卖基汀,与那个强大的体制迅速合流。

他的选择是大多数人会走的路——向现实低头,成为一个“识时务”的聪明人,这是一种生存智慧,却也意味着将灵魂的所有权拱手相让。

而托德则是基汀工坊里最深刻的“作品”,他像一颗被厚重外壳包裹的种子,在威尔顿的压抑空气里几乎窒息,连自己的声音都发不出来,是基汀给了他阳光和土壤,让他体内的诗意破土而出。

从那个在全班面前憋不出一个字的懦弱男孩,到最后第一个站上课桌,喊出“哦,船长,我的船长!”的勇敢者,托德完成了人格的蜕变,他继承的不是诗歌,而是反抗本身。

一场悲剧,理想主义的残酷回响

如果说卡梅隆和托德是两种力量各自的俘虏,那尼尔,就是被两股力量活活撕裂的战场。

他是一个完美的容器,既装着父亲“常春藤、当医生”的殷切期望,又被基汀唤醒了内心对舞台和表演的狂热梦想,他渴望成为舞台上的精灵,却又是现实中背负着家族重担的长子。

当他在《仲夏夜之梦》的舞台上尽情释放自我,那一刻的光芒无比真实,也正是这份真实,让他与父亲代表的现实世界再无调和的可能,他无力反抗那座名为“家庭”的牢笼,也无法背弃刚刚找到的、滚烫的自我。

于是他用父亲的手枪,对准了自己,这一既是对僵化体制最激烈的抗议,也是一个震耳欲聋的信号,宣告着理想主义与现实碰撞时,可能带来的残酷后果。

我们不得不直面那个更复杂的问题:基汀老师那充满激情的自由主义教育,是不是也成了催化这场悲剧的推手?影片没有回避这种可能性,它诚实地展示了理想背后那令人不安的重量。

悲剧之后秩序迅速回归,基汀被当作替罪羊驱逐,保守的校方似乎赢得了最终的胜利,死亡诗社偃旗息鼓,一切仿佛又回到了原点,但真的结束了吗?

就在基汀落寞地收拾行囊,准备离开教室的那一刻,托德站上了课桌,然后是第二个,第三个……那些曾经被压抑的男孩,用老师教给他们的独特方式,献上了最崇高的敬意。

那句“哦,船长,我的船长!”,在此刻不再是一句电影台词,而是一句战斗檄文,它像一个秘密的接头暗号,确认了精神的火种并未熄灭,而是被传递了下去。

正如影片中反复出现的那个高举双臂的姿态,那是一个拥抱自由、渴望飞翔的符号,即使翅膀被折断,对天空的向往也已经深深地刻进了骨子里,基汀的失败,反而成就了一种更深刻的胜利——他种下的种子,在最坚硬的土壤里发了芽。

原著结局真实却凄惨

1988年11月14日特拉华州的圣安德鲁学校笼罩在初冬的薄雾中,这座建于1929年的校园,红砖墙面爬满了常春藤,哥特式的尖塔在晨光中显得格外庄严。

剧组的卡车陆续驶入,打破了校园往日的宁静,道具师们开始布置场景,将这所真实存在的学校改造成虚构的威尔顿预备学院。

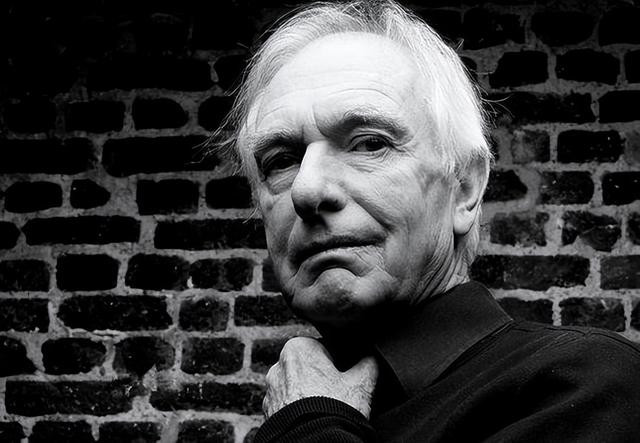

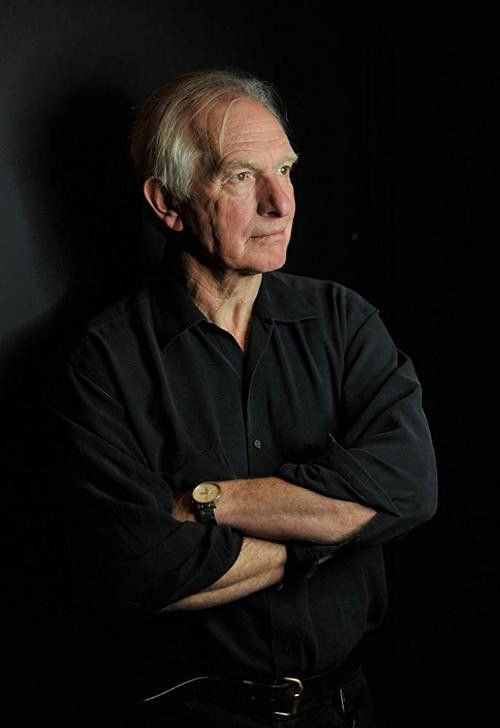

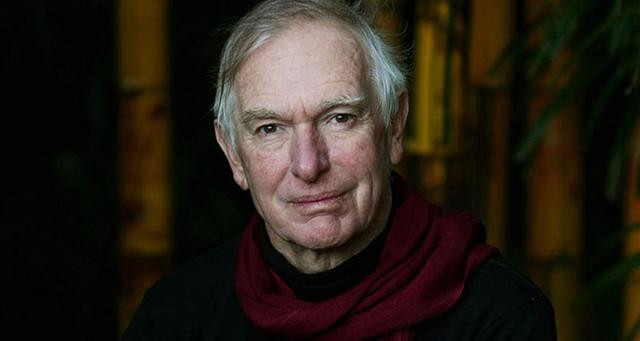

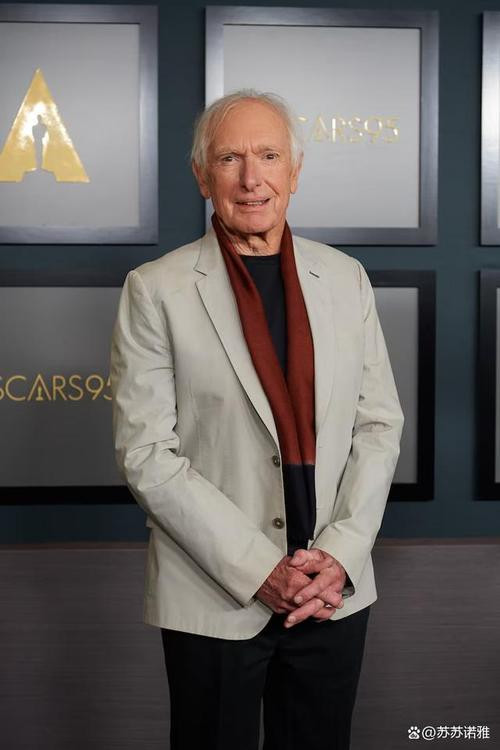

彼得·威尔站在主教学楼前,手里拿着厚厚的剧本,这位来自澳大利亚的导演以其独特的视觉风格闻名,但这次他面临着全新的挑战。

托马斯·舒曼的剧本深深打动了他,那些关于青春、理想与现实冲突的故事,让他想起了自己的少年时代。

剧本源于舒曼在蒙哥马利·贝尔学院的真实经历,那是一所位于纳什维尔的男子预备学校,严格的管理和传统的教育理念塑造了一代又一代的精英学生。

威尔在准备这部电影时,反复阅读了詹姆士·希尔顿的《再见,基普先生》,这部描写师生情谊的经典小说曾四次被搬上荧幕,每一个版本都有其独特的诠释,威尔从中汲取灵感,但他更想拍摄一部属于八十年代的青春挽歌。

威廉斯的试镜令所有人眼前一亮。他没有表演自己擅长的喜剧桥段,而是安静地坐在椅子上,用低沉的声音朗诵了一段济慈的诗。

当他念到“美即是真,真即是美”时,眼神中流露出的真诚打动了在场的每一个人,霍夫曼看到试镜录像时由衷地说,威廉斯会比自己演得更出色,这份君子之风在好莱坞并不多见。

威尔对霍克的要求极其严格,在拍摄托德第一次在课堂上朗诵自创诗歌的场景时,威尔让霍克重复了十七次。

每一次威尔都会给出不同的指导:声音再颤抖一些,眼神更游移不定,手指的动作要显示出内心的挣扎。霍克后来回忆说那个下午的拍摄让他真正理解了什么是表演——不是模仿某种情绪,而是真实地经历那个瞬间。

导演做出的一个重要决定是按照故事的时间顺序进行拍摄,这在电影制作中并不常见,因为这样会大大增加成本和拍摄难度,但威尔坚持认为,只有这样才能真实捕捉到学生们与基廷老师之间关系的微妙变化,以及他们自身的成长轨迹。

两个月的拍摄期间,演员们真的像寄宿学校的学生一样生活在一起,他们住在圣安德鲁学校的宿舍里,一起吃食堂的饭菜,晚上还会聚在一起讨论剧本和角色,这种沉浸式的体验让他们之间建立起真实的友谊,这种情感自然地流露在镜头前。

原著剧本的结局更加黑暗,佩里的父亲将基廷告上法庭,指控他毒害了儿子的心灵,身患白血病的基廷在法庭上为自己辩护,而死亡诗社的成员们也站出来支持他们的老师。

最终基廷因病去世,但他的精神永远活在学生们心中,威尔在深思熟虑后改变了这个结局,他觉得电影应该聚焦于学生们的成长和觉醒,而不是过分渲染悲剧色彩。

新的结局——学生们站在课桌上向被迫离开的基廷老师致敬——成为了影史上的经典场景。

拍摄这个镜头时,威尔要求所有演员都要真情流露,当摄影机缓缓推进,捕捉到每一张年轻的脸庞时,那种对理想的坚持和对现实的不屈,超越了具体的故事情节,触动了每一个曾经年轻过的心灵。

1989年1月15日,当最后一个镜头拍摄完成时,特拉华州飘起了雪花,剧组成员们站在雪地里合影,每个人脸上都带着疲惫但满足的笑容。

他们知道自己参与创造了一部不仅仅是电影的作品,而是一首献给青春、理想和勇气的诗篇。

结语

三十多年过去,《死亡诗社》依然像一面锐利的镜子,映照出的早已不只是1959年的美国校园,威尔顿学院无处不在,它可能是望子成龙的家庭,是KPI至上的职场,是要求你“合群”的社会压力。

我们每个人或多或少都曾在自己的“威尔顿”里,面临过尼尔、托德和卡梅隆的选择,是该安全地活在被规划好的轨道上,还是该冒险去追寻一种不确定的、但属于自己的生命体验?

这部电影之所以伟大,在于它无比真诚地呈现了这场战争的残酷与壮美,它告诉你自由的代价,也让你看到抗争的光芒,它没有给出答案,只是把问题像诗一样留给了时间。

配资证券开户,股票知识配资论坛,配资杠杆平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资门户导航向遇难者家属通报了阶段性调查结果

- 下一篇:没有了